打造世界优秀学科是建设世界一流大学的题中之义。在深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神和党代会精神的过程中,具有40年悠久历史的浙江大学古籍研究所,在构建自主知识体系和增强中华文化自信的工作中代代相传接续努力。今天让我们立足40年的纵横坐标,走进历史,关照当下,面向未来。

40年前,古籍所诞生于当时的杭大新村里一间8平米的小会议室。虽是“陋室”,却是谈笑有鸿儒。学校文史专业的顶级学者于这一方天地里纵论古今,深耕古籍整理研究。

此后,一批批朝气蓬勃的中青年学者集聚古籍所,在这间屋子研习,又走出这里,在更广阔的天地里接过前辈的火炬,守正创新,续谱华章。

也许,40年时间并不算太长,但他们立志要代代守望的却是中华五千年文明。

绛帐春风:上下求索的历史传承

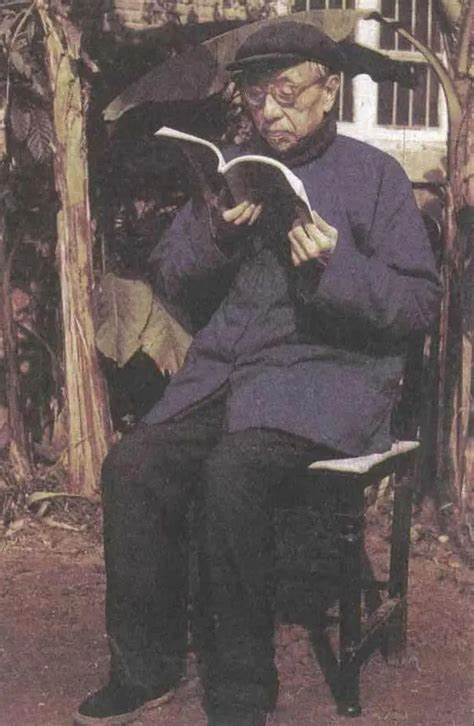

常年戴着一副眼镜,在厚如啤酒瓶底般的镜片后面,是一双略显浮肿的眼睛,晚年因视力只剩下常人的千分之几,不得不把书凑到鼻子跟前,凭着笔划轮廓“认”字。

他就是我国著名楚辞学、敦煌学家姜亮夫先生。

姜亮夫先生

1983年古籍所正式组建,成为教育部全国高等院校古籍整理研究工作委员会所属的全国24家古籍整理研究机构之一。姜亮夫任首任所长,副所长徐规、平慧善,教师沈文倬、刘操南、王荣初、雪克、张金泉等,以及中文系“兼职”来任教的蒋礼鸿、郭在贻,组成了第一批导师团。

(1986年古籍所师生合影,前排左起:郭在贻、雪克、平慧善、徐规、姜亮夫、沈文倬、刘操南、王荣初)

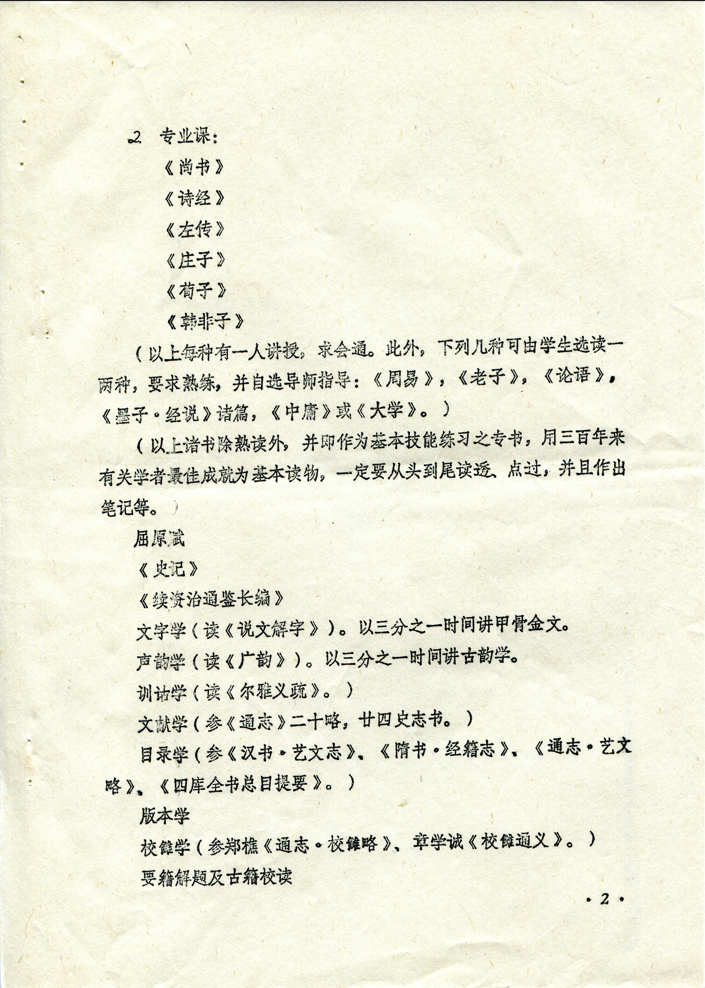

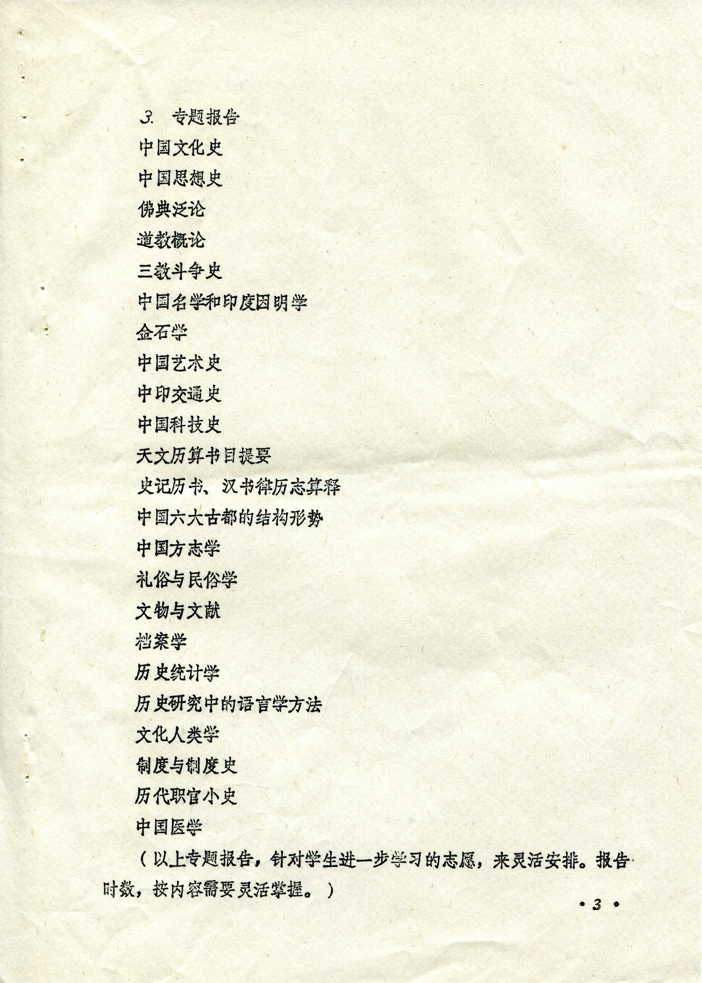

一册64开的小记事本,记录了姜亮夫写下的详细规划,内容涉及人事编制、课程设置、研究方法、授课教师名单、图书资料、招生办法、经费预算等各个方面。对于入所的新生,姜亮夫设计了专业课程和专题报告相结合的模式,利用自己的“朋友圈”邀请校内外专家来讲学。年逾八十高龄的姜亮夫,也亲自授课,即使体虚似“摇摇欲坠”,但每次上课,哪怕是下着雨,也没有耽误过。

古籍所的其他几位大家也是一心问学、诲人不倦。沈文倬被称为“今世治礼经者之第一人”,解决了礼学和经学史上许多悬而未决的难题,也确立了古籍所在三礼经学领域的引领地位。徐规长期致力于中国历史尤其是宋史、中国古代史学等领域的研究,也是教坛德高望重的老前辈,为中国史学界培育了一批优秀人才。

1983年9月,受教育部委托,姜亮夫开办了全国首届敦煌学讲习班,为推动学术繁荣和培养后进人才,不顾年老体衰,竭尽全力。1985年,古籍所又举办了“先秦两汉文学”和“元明清文学”讲习班。

“先秦两汉文学”讲习班师生合影

“元明清文学”讲习班合影

此后,应姜亮夫之约,他早年的学生崔富章调入古籍所工作。阔别多年,崔富章仍清楚地记得第一次拜谒姜先生的那个炎热下午:“师母领我走进他的卧室兼工作室,从桌子到椅子到地板都叠放着书。”

右起:姜亮夫、陶秋英、崔富章

而此时,所里已经有好一些年轻面孔,他们在“豪华导师团”的引领下,叩开了古籍研究的大门。其中,就有后来成为古籍所第三代领军人的张涌泉和王云路。

崔富章与学弟学妹交流后发现,姜亮夫的每一位弟子都在他堆满书的家里受过教诲,“先生对于培养后人的迫切之心、对于教学的倾尽全力,真是几十年如一日。”

与崔富章同为第二代领头雁的龚延明要来得晚一些。龚延明是徐规的弟子,历史专业毕业后留校任教,又放弃了53元的工资投笔从戎,成了一名工程兵战士,后由历史系调入古籍所。

历经三代人的苦心经营,古籍所在楚辞学、敦煌学、职官科举制度、中古汉语研究和三礼经学等领域形成了鲜明特色,在历届教育部人文社科优秀成果评选中都保持领先水平,培养了文科资深教授、长江学者特聘教授等诸多人才,不仅是我校人文学科类研究实力最强的标杆学科之一,也成为了海内外有较大影响的传统文化研究和人才培养基地。

开枝散叶:专精博大的学术传承

姜亮夫治学淹通,博涉多门,在楚辞训诂、敦煌韵书整理研究等领域尤擅胜场。他的《楚辞通故》被海内外专家誉为“当今研究楚辞最详尽、最有影响的巨著”,获评国家教委首届人文社科研究优秀成果一等奖;他的中古汉语语音研究著作《瀛涯敦煌韵辑》基本复原了千余年前隋朝音韵学家陆法言的《切韵》系统。

姜亮夫以整理研究敦煌文献为使命,即使在流亡逃难之际,他都时刻挂念着敦煌经卷的保护研究。他的《敦煌——伟大的文化宝藏》是我国第一部全面阐述敦煌学的著作,《敦煌学概论》则为敦煌学理论体系的建立作出了可贵探索。

作为创所人,姜亮夫不仅给古籍所打下了扎实的根基,也定下了研究要视野开阔交叉融合的发展要义。他倡导的文史哲兼通的人才培养模式,在国内教育界独树一帜,影响深远。

(建所初期姜亮夫先生所制定的古典文献学专业硕士研究生培养方案)

持同样观点的还有沈文倬。他始终认为,中国文化是一个整体,必须文史哲综合会通,不可割裂。数十年来,他潜心治学,以“三礼”为中心,以多学科为径,向四周伸展,几乎覆盖了整个中国人文社科领域。

在姜亮夫、蒋礼鸿、郭在贻的奠基下,古籍所形成了敦煌研究的传统。张涌泉继承了这一脉,长期浸淫敦煌写卷,成果曾获教育部人文社科研究优秀成果一等奖、二等奖,胡绳青年学术奖,中国社科院青年语言学家奖一等奖。在阅读敦煌文献的过程中,他又创新发展了近代汉字研究,第一次建立起了比较完整的俗字学理论体系,《汉语俗字研究》《敦煌俗字研究》等开创性著作站在了俗字研究的学术之巅。同时张涌泉还是敦煌写本文献学的奠定者。他多年来做的“敦煌文献缀合”工作,让破碎后分散的残片“破镜重圆”。

(张涌泉、许建平、关长龙合撰《敦煌经部文献合集》)

王云路是郭在贻招的第一届硕士生,后又跟随姜亮夫读博,在继承前辈的基础上,在中古词汇研究领域不断开拓创新,一系列开创性成果被誉为“填补汉语史研究大段空缺的一块块基石”。同时她又在不变中追求变,从单个词语中归纳出更系统的词语脉络,找出其中的规律,来探索汉语的真谛,“点心”为什么不能叫“点腹”或者“滴心”?为什么是“一双儿女”却不能说“一副儿女”?都是些很有趣的研究,而能说清楚一个词词义产生的根源和流变,在王云路看来是很有意义的事。

广博的同时,专注也是必要的。在古籍所,每一个人都涉猎若干领域,又都有自己的“自留地”。

两宋118榜科举考试,仅留下绍兴十八年和宝祐四年两榜《登科录》,116榜《登科录》都已灰飞烟灭,龚延明和弟子祖慧从零开始,通过检阅宋代经、史、子、集海量的文献,清理出41040人的宋代登科人名录,411万字的《宋登科记考》为中国科举史填补了宋无《登科录》的空白。而后他又颇有远见地打造《历代进士登科数据库》,将人文社科研究从卡片时代推向数字化研究时代。

龚延明、祖慧合撰《宋代登科总录》

崔富章主要从事中国古典文献学、楚辞学、版本目录学方向的研究,陆续推出了《楚辞书目五种续编》《楚辞书目五种三编》《楚辞书录解题》,主持了国家社科基金重点规划项目“楚辞学研究丛书”,其作品被学者尊为“当世《楚辞》版本目录学之殿”“国内乃至世界楚辞学研究承前启后的集大成之作”。

束景南以朱子学与理学为基点,延伸到对整个中国传统文化的研究,在朱熹、王阳明研究上处于国内外领先地位,专著《朱熹年谱长编》《朱子大传》《阳明大传》《阳明佚文辑考编年》等著述屡获省部级各类优秀成果奖,被授予浙江省特级专家称号。

如今,接力棒已经交到了新一代古籍人手中,七零后、八零后学术骨干也在不断取得优秀成果。

拒绝浮华:笃实不虚的学风传承

王云路对姜亮夫教的研究方法记忆犹新:“姜先生说,做学问就像在打桩,桩打得越深,旁边的泥土就越会吸附在桩的周围,学问的根基就越来越深,否则就是浮萍,没有一个归属。他告诉我们做学问重在打基础,要从一本书、一个领域入手,这个研究方法是相当重要的。”

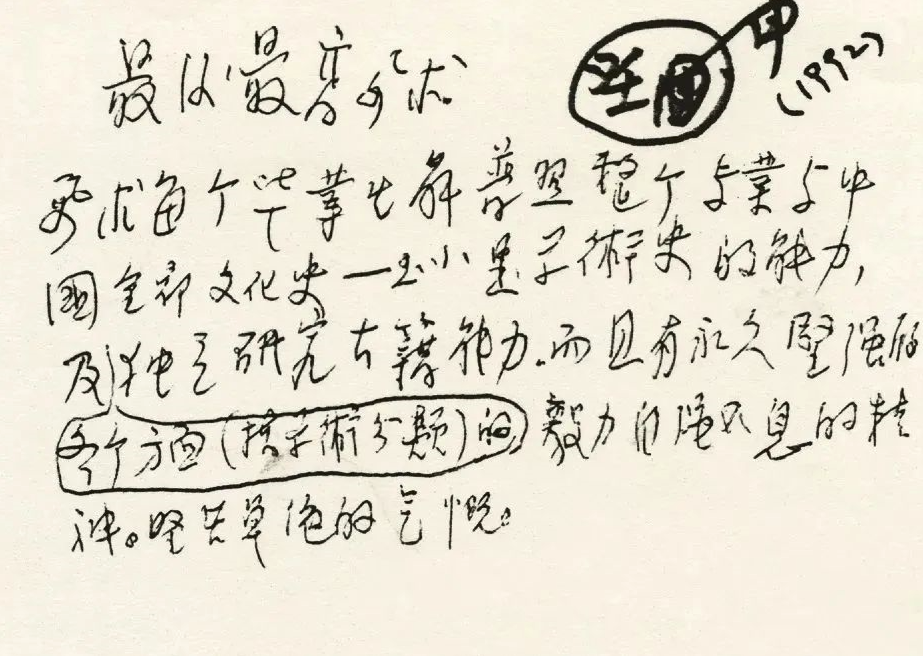

多读书、苦读书、会读书,这是姜亮夫给学生立下的规矩。去世之前姜亮夫在小记事本上亲笔写下“最后最高要求”:“要求每个毕业生能普照整个专业与中国全部文化史——至少是学术史的能力,及各个方面(指学术分类)的独立研究古籍能力,而且有永久坚强的毅力、自强不息的精神、坚苦卓绝的气概!”

(姜亮夫先生手书对文献学研究生的“最后最高要求”)

而这么多年下来,读书报告会也成为了古籍所的重要研学方式。

“礼和利是连不起来的,不要从利的角度考虑。”这是沈文倬对入门弟子的教诲。当看到很多年轻人投身于礼学与中国传统文化时,他又语重心长地说,治经治礼不易,不能速成,要下苦工夫。正如他自己,一篇文章要反复“雕琢”,一部40万字的大作愣是压缩到了16万字才发表。直到80多岁时沈文倬才发表了第一部个人著作《宗周礼乐文明考论》。

蒋礼鸿的《敦煌变文字义通释》至今依然是研究敦煌学的必备书籍,但是书出版后,他仍不满足,对于书中的词条,不断增订,找到一条例证,就增加一条,持续30年之久。他对学术的执着求索,尽在书中。

重文献、重实证一直是古籍所的鲜明特征,也得到了学界的认可与尊重。龚延明做《宋史职官志补正》时,遇到好多拦路虎,直接影响到对原文的理解。“引文里面有好多版曹、右史、台丞、谏长、副端,这些到底是什么官?我都不明白,查词典也查不到。”他认为做学问就要有见难而上的勇气和敢为人先的魄力。于是龚延明开始搜集宋代职官别名,遇到一个别名,就做一张卡片,经过不断积累,做成了数十万张卡片。

郭在贻非常强调“人要做发明派”,他常引用胡适的话说,发现一条新义就像发现一颗新星一样重要。郭在贻的研究思路、方法对新一辈古籍人的影响很大。王云路就说:“虽不能至,心向往之,三十多年来,我基本也是沿着这个方向去努力的。”

初心不改:独领风骚的文化传承

也许看到这里,有人会问,研究这些古籍有什么用处呢?

确实,在古籍所成立的上世纪80年代,人们对古籍知之甚少——看不懂,也不明白有何用。大量古籍散落在纸堆中,湮没在库房里,少人问津,更不用说整理保护研究。这也是1981年中共中央发出《关于整理我国古籍的指示》的背景。正是这份“37号文件”成为了古籍所发端的源头。

2022年,中央再次出台了古籍工作的文件——《关于推进新时代古籍工作的意见》,对新时代古籍保护、整理、研究、出版工作作出了全面部署。而今年浙江大学古籍所也迎来了“不惑之年”。

重新审视这个问题,也许可以从浙大古籍人40年持之以恒的工作中找到答案。古籍是中华文明的血脉和象征,古籍研究是一门关乎文化积淀、民族记忆与历史传承的学问。汉语是我们的母语,也是几千年以来一直没有中断的语言,这本身就是多么值得骄傲的事呀。我们的文化独领风骚,我们的研究也应该独领风骚!

“我们常说,文化自信,自信从哪里来?其实自信的根基正是对中华传统文化的深刻认知。我们知道原来的样子,才能更好地理解当下为什么这样,以后又会怎么发展。”王云路说,灿烂的中华传统文化,需要让后辈人了解,也需要我们代代相传,这就是研究古籍的作用,也许这个作用看不见摸不着,却值得我们有这样一批批学者“做深功夫”。

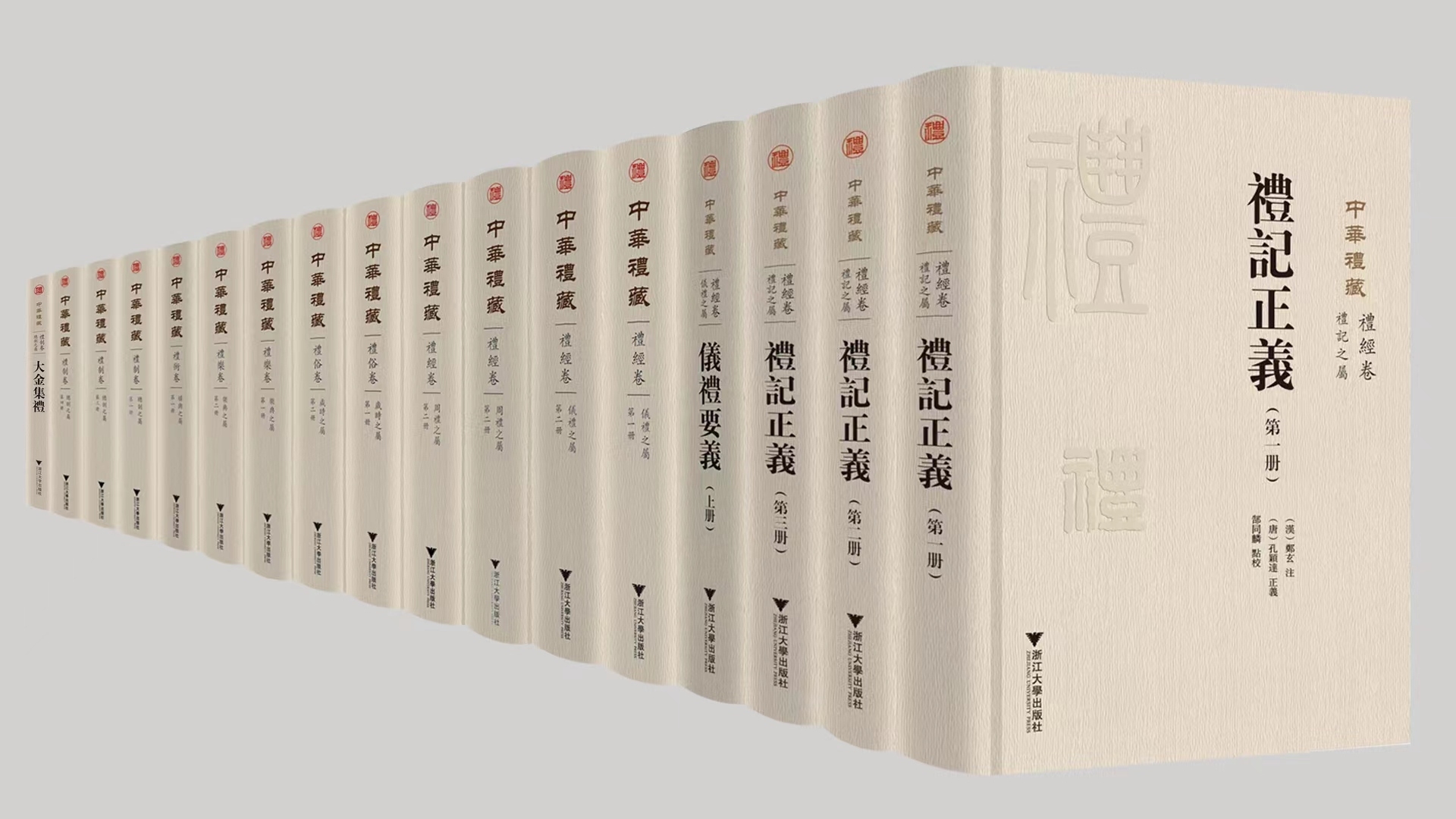

比如当下古籍所集全所之力在整理出版的《中华礼藏》即是对中华传统礼学文化的致敬与继承。礼学是中华文明的命脉之学,在物质不断丰富的当下,“礼”依然发挥着不可替代的重要作用。这项工作既可以保护和保存这些典籍,又可以对礼学文献典籍作一次抢救性搜集和整理,为更好地研究继承礼学文明提供基础和准备。

当然这项工作难度也很大,需要极大的功力与定力,正如古籍所几辈人对古籍研究的坚守与坚持。

“板凳甘坐十年冷,文章不写一句空”正是对浙大古籍人四十年如一日传承中华文化的真实写照。

王云路主编《中华礼藏》

薪尽火传,辉光日新。古籍所成为一代代学人的精神家园,又在一代代学人的赓续中熠熠生辉。期待着新一代古籍人,为古籍文献的整理和研究、为古籍整理研究人才的培养、为中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展贡献更大的力量。

来源:人民日报

请输入验证码